Le collectif

La naissance du mouvement

L’association Le Deuxième Regard, créée en 2013, se transforme en 2018 suite à l’affaire Weinstein pour devenir Le Collectif 50/50.

Créé par des professionnelles du cinéma et de l’audiovisuel, le Collectif 50/50 fait sa première action au Festival de Cannes en organisant la rencontre sur le tapis rouge, de 82 personnalités internationales du monde du cinéma. Menées par Cate Blanchett et Agnès Varda, elles gravissent ensemble les marches du Palais des Festival, pour dénoncer le plafond de verre : 82, c’est le nombre de réalisatrices retenues en compétition pour la Palme d’or par le Festival depuis sa première édition en 1946, contre 1 688 hommes !

Déclaration de lancement du Collectif 50/50x2020

Nous pensons qu’il faut questionner la répartition du pouvoir.

Nous pensons que la parité réduit les rapports de force.

Nous pensons que la diversité change en profondeur les représentations.

Nous pensons qu’il faut saisir cette opportunité de travailler à l’égalité et la diversité parce que nous avons la certitude qu’ouvrir le champ du pouvoir favorisera en profondeur le renouvellement de la création.

Nous décidons de mener la bataille des chiffres comme levier de la prise de conscience et de la visibilité des enjeux mais aussi comme support des chantiers de réflexion à mener car nous voulons produire des idées, des solutions, des opportunités.

Nos actions

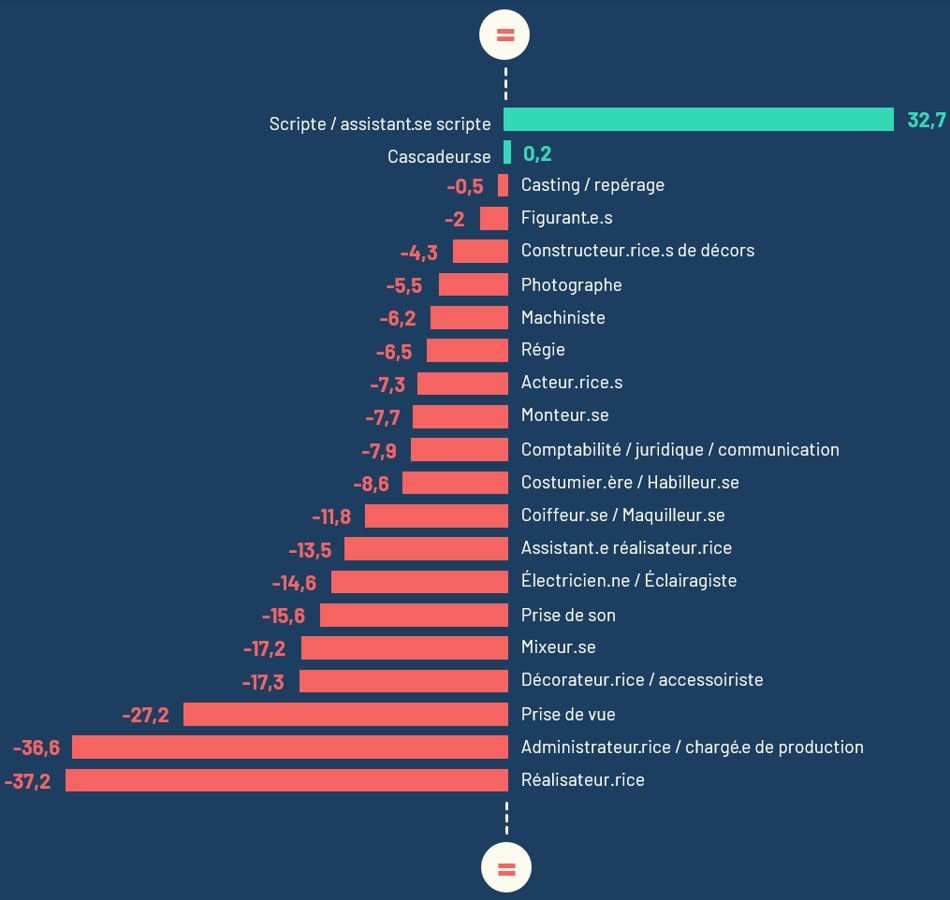

Nous publions des chiffres et analysons les données du cinéma français, afin de favoriser la prise de conscience collective, de quantifier les évolutions.

Il produira de nouvelles données, quantitatives et qualitatives, sur des champs dédiés auxquels nous travaillerons avec l’ambition de couvrir tout le spectre : la disparité des salaires entre les techniciens et les techniciennes, entre les acteurs et les actrices, les écarts de budgets entre réalisateurs et réalisatrices, l’exploitation, l’éducation à l’image, la critique, le déficit de diversité dans toute la chaîne, la question des représentations.Nous pensons aux institutions publiques, mais aussi aux groupes privés, aux syndicats professionnels, aux festivals, aux jurys, aux écoles de cinéma. Nous attendons des décisionnaires au cœur de ces instances une prise de conscience visant à l'égalité et l'inclusion. Que la pluralité réelle de notre pays soit davantage représentée. Dans ce sens, des chartes ont été élaborées pour conscientiser la profession :

La Charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma : 2 ans après le lancement de cette Charte, le Collectif constate plus de parité parmi les organisations des 156 festivals internationaux signataires. On note un retard persistant des 6 festivals majeurs qui ne comptent que 17% de femmes aux postes de direction artistique, 42% de femmes dans les comités de sélection et 36% dans les comités de direction. La Charte pour l’inclusion dans le cinéma et audiovisuel, signée par 11 organisations professionnelles les engage à plus d’inclusion et de diversité aux stades de la formation, du recrutement et à l’image. Le Collectif continue d’animer la diffusion et l’application de la Charte et à chercher les moyens pour évaluer les actions et les résultats. La Charte pour la parité et la diversité dans les sociétés d’édition-distribution de films et d’exploitation cinématographique. Signée par une quarantaine d’entreprises sur le territoire, elle les engage à promouvoir la parité et la diversité dans la diffusion cinématographique, et au sein des équipes.Les faits

Les inégalités salariales n’épargnent pas le cinéma

Notre communication

L’environnement dans lequel nous évoluons n’a pas encore intégré les changements de paramètres que nous visons, les sources de colère sont donc fréquentes. Mais il nous apparaît nécessaire de dépassionner les débats pour les penser mieux, de mettre notre intelligence collective et nos expertises au service d’une meilleure répartition du pouvoir, conçue comme le levier ultime pour contrer les inégalités.

C’est pourquoi nous avons fait le choix de nous abstenir de commenter l’actualité et de réagir à chaud aux nombreux propos de personnalités, quelques intolérables fussent-ils. Ces indignations continuent d’irriguer notre travail, mais nous limitons notre communication et notre parole publique aux actions destinées à agir sur la réforme de ce qui fait système, et au relais des démarches inspirantes et actions structurantes.